This theme comes with inbuilt simple awesome slider. Use it to highlight your images of the content. You can link the slider title to any custom link of your choice.

INTERJEIÇÃO

O que são interjeições?

Interjeições são uma das classes gramaticais fundamentais da língua portuguesa, desempenhando um papel essencial na expressão de emoções e sentimentos. Essas palavras ou expressões funcionam como respostas instantâneas, permitindo que os falantes transmitam reações imediatas a situações específicas. Diferentemente de outras classes gramaticais, como substantivos ou verbos, as interjeições não possuem uma função sintática dentro da oração, mas são capazes de transmitir um estado emocional ou uma reação impressionante por si mesmas.

Um exemplo comum de interjeição é a expressão “Uau!”, utilizada para demonstrar surpresa ou admiração. Outros exemplos incluem “Ai!”, que expressa dor, e “Eba!”, que reflete alegria ou celebração. Essas palavras são facilmente reconhecíveis em comunicações diárias, tanto na fala quanto na escrita, e ajudam a reproduzir a spontaneidade da linguagem humana. Em muitos casos, as interjeições são acompanhadas de uma entonação expressiva, o que intensifica ainda mais o sentimento que se deseja comunicar.

A importância das interjeições na comunicação não deve ser subestimada. Elas atuam como indicadores emocionais que enriquecem a interação, proporcionando nuances que podem alterar a interpretação de uma mensagem. Em um diálogo, por exemplo, uma simples interjeição pode modificar o tom e o ritmo da conversa, fazendo com que os interlocutores sintam-se mais conectados. Na escrita, o uso de interjeições pode trazer a voz do narrador ou do personagem à tona, permitindo uma melhor imersão do leitor na narrativa. Dessa forma, as interjeições não são apenas palavras soltas, mas elementos essenciais que enriquecem a comunicação humana.

Tipos de Interjeições

As interjeições constituem um grupo único dentro da gramática, caracterizando-se por expressar emoções ou reações instantâneas dos falantes. A classificação das interjeições pode ser feita de acordo com as sensações que transmitem, as quais incluem espanto, alegria, dor, e muitas outras. Essas expressões não apenas enriquecem a comunicação, mas também introduzem um tom emocional que pode variar significativamente de acordo com o contexto.

Um dos tipos mais comuns é a interjeição de espanto. Palavras como “Nossa!” ou “Uau!” são frequentemente utilizadas para indicar surpresa ou admiração. Por exemplo, em uma situação em que alguém se depara com uma informação chocante, a expressão “Nossa! Eu não sabia!” serve para transmitir a sensação de espanto de forma clara e imediata.

As interjeições de alegria, por outro lado, são utilizadas para exprimir felicidade ou satisfação. Termos como “É isso aí!” ou “Oba!” são exemplos que ilustram reações positivas. Durante uma comemoração, um grupo pode exclamar “Oba! Conquistamos a vitória!” refletindo a alegria coletiva. A natureza efusiva dessas expressões as torna bastante eficazes em momentos de celebração.

Da mesma forma, existem interjeições que comunicam dor ou desconforto, como “Ai!” ou “Ui!”. Essas palavras são frequentemente utilizadas para expressar uma reação imediata a uma situação dolorosa. Um exemplo disso seria alguém que, ao se machucar, automaticamente diz “Ai!” demonstrando a sua sensação de dor. Essa capacidade de sintetizar emoções em uma única palavra é uma das características notáveis das interjeições.

Além das categorias mencionadas, as interjeições também abrangem uma ampla gama de expressões, como aquelas que expressam Ironia ou dúvida, tais como “Hum…” ou “Ah, tá…”. Isso demonstra a versatilidade lingüística das interjeições, permitindo que sejam utilizadas em diversas situações do cotidiano, refletindo emoções humanas de forma condensada.

A Função das Interjeições na Comunicação

As interjeições desempenham um papel crucial na comunicação, servindo como elementos que enriquecem a expressão de sentimentos e emoções. Elas atuam como um veículo para intensificar o que está sendo dito, muitas vezes transmitindo reações instantâneas que podem influenciar a interpretação de uma conversa. Por exemplo, ao usar interjeições como “Uau!” ou “Ai!”, é possível manifestar surpresa ou dor de forma imediata, sem a necessidade de uma descrição elaborada. Essa capacidade de simplificar a comunicação é uma das grandes contribuições das interjeições no discurso cotidiano.

Além de intensificar as emoções, as interjeições também podem modificar o tom de uma conversa. Ao adicionar uma interjeição em uma frase, o falante pode alterar o seu significado e a intenção por trás da declaração. Por exemplo, ao afirmar “Ele é inteligente, hein?”, a inclusão de “hein?” não apenas questiona a afirmação, mas também sugere uma expectativa de concordância. Essa nuance pode ser perdida se as interjeições forem omitidas, evidenciando sua importância na clareza e no impacto da mensagem.

Outro aspecto de destaque é a relevância da entonação na utilização das interjeições. A forma como elas são pronunciadas pode transmitir diferentes emoções, alterando completamente o sentido pretendido. Por exemplo, uma interjeição como “Oh!” pode expressar alívio, surpresa ou até mesmo desdém, dependendo do contexto e da entonação utilizada. Portanto, a interpretação de uma conversa é frequentemente dependente da entrega vocal das interjeições, sublinhando a sua importância na comunicação oral.

Em suma, as interjeições são instrumentos poderosos que, quando utilizados adequadamente, podem transformar a forma como as mensagens são recebidas, contribuindo para uma comunicação mais dinâmica e expressiva.

Interjeições em Diferentes Contextos

As interjeições desempenham um papel crucial na linguagem, permitindo que os falantes expressem emoções e reações de maneira concisa e impactante. No âmbito da literatura, autores frequentemente incorporam interjeições para ilustrar estados emocionais de personagens ou para realçar a intensidade de uma cena. Por exemplo, em obras de ficção, expressões como “ah!”, “oh!”, ou “ufa!” podem transmitir sentimentos de surpresa, alívio ou tédio, respectivamente. Tal uso é essencial para a construção de diálogos mais realistas e envolventes, facilitando a conexão emocional entre leitor e texto.

Além do contexto literário, as interjeições são amplamente utilizadas em conversação informal, onde a comunicação é muitas vezes mais espontânea e direta. Nesse cenário, interjeições como “eita!”, “nossa!” ou “uau!” são comuns e servem para dar ênfase a reações imediatas, tornando as interações mais dinâmicas. Essa capacidade de expressar emoções de forma instantânea enriquece o discurso cotidiano e reflete a cultura de grupos sociais específicos, destacando variantes regionais na língua.

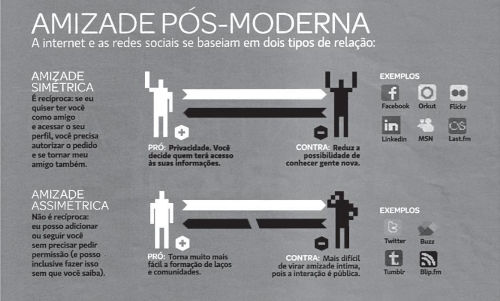

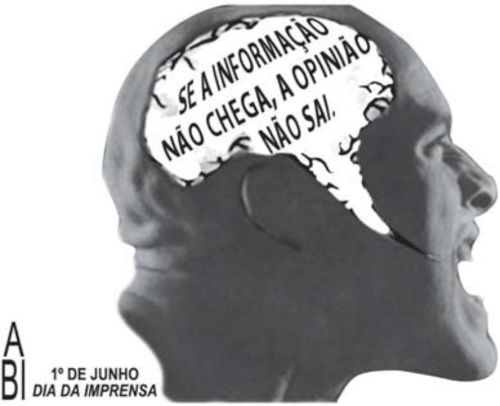

Na era digital, as interjeições têm encontrado novos espaços nas mídias sociais e na cultura popular. Emojis e expressões gráficas podem, muitas vezes, atuar como interjeições, transmitindo emoções e reações de forma rápida e visual. A interação entre usuários em plataformas como Twitter e Instagram é frequentemente marcada por interjeições digitadas, como “OMG!” ou “LOL”, que têm o poder de encapsular reações complexas em poucos caracteres. A adaptação das interjeições tradicionais para essas novas mídias demonstra a flexibilidade da linguagem e a evolução contínua das formas de expressão.

Dessa forma, as interjeições são um aspecto fascinante da comunicação que revelam tanto a riqueza da expressão humana quanto as mudanças culturais ao longo do tempo.